Inklusion an der Rosenmaarschule in Köln

Die Vielfalt der Menschen einbeziehen – auf Augenhöhe

Blauer Himmel, Bierzeltgarnituren. Junge Leute sitzen zusammen. Es wirkt wie eine große Familie oder eine Gartenparty für Freund*innen. Ein Bild, als gehörten alle irgendwie dazu – zur Rosenmaarschule im Kölner Stadtteil Höhenhaus. Es ist Schnuppertag für die künftigen Erstklässler*innen und ihre Eltern. Die Atmosphäre: freundlich, harmonisch, ein „Wir“ der Individuen. Oder das, was die Schule unter Inklusion versteht.

Schulleiterin Marietta Gawert schlendert grüßend durch die Reihen zum Feierraum. Manche Eltern kennt sie schon. Der Schnuppertag ist nach Infoabend, Hospitation der Eltern, Schulfest und Anmeldung für viele schon der fünfte Kontakt mit der Schule. Einige Eltern kennen die Rosenmaarschule bereits länger, weil sie schon Kinder hier hatten.

Inklusion ist kein Gutmenschentum, sondern eine professionelle Haltung

„Inklusion ist nicht die Beschulung behinderter Kinder“, erklärt Marietta Gawert auf dem Weg zum Infostand des Fördervereins. Kurzer Plausch mit den ehrenamtlichen Unterstützer*innen, dann geht es weiter. Eltern werden eingebunden. Inklusion wird an der Schule deutlich weiter gefasst als die Abkehr von der Förderschule und der Praxis, behinderte Kinder in der Regelschule mit nicht Behinderten gemeinsam zu unterrichten.

Für die Schulleiterin ist Inklusion Ausdruck eines Menschenbilds. Eine inklusive Schule setze eine besondere Haltung allen Menschen gegenüber voraus. An der Schule sind 100 Mitarbeiter*innen beschäftigt: Voll- und Teilzeitkräfte, Reinigungspersonal, technisches Personal, Therapeut*innen, Praktikant*innen. Dazu kommen Besucher*innen, Eltern, Schüler*innen sowieso. Sie alle prägen die Schule mit. Es geht darum, „die Vielfalt der Menschen einzubeziehen – auf Augenhöhe,“ sagt Marietta Gawert. Das habe nichts mit Gutmenschentum zu tun, sondern sei vielmehr „Teil unserer Professionalisierung“. Ein Beispiel liefert sie gleich mit: Statt Lehrer*innenausflug gibt es an der Rosen-maarschule einen Betriebsausflug und eine Weihnachtsfeier – für alle. Hospitant*innen oder Reinigungskräfte sind dabei, und zwar kostenlos. Deren Anteil tragen die mit, die an der Schule mehr verdienen. „Da fängt Inklusion an! Nicht, wenn ich ein Kind im Rolli durch die Schule schiebe“, betont Marietta Gawert.

Inklusion heißt Mitwirkung für alle – Beschäftigte, Eltern und Schüler*innen

100 Menschen mit einer Vielzahl von Berufen und unterschiedlichen Arbeitgebern muss die Schulleitung koordinieren. Bereitschaft zur Teamarbeit und diverse Kooperationsmodelle sind die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit. Für Teamsitzungen oder Konferenzen gibt es feste Termine. Inklusion heißt hier auch Mitwirkung. Ein Mitarbeiter*innenrat, in dem alle Berufsgruppen vertreten sind, entscheidet und berät nach vorheriger Absprache im eigenen Team über alle organisatorischen und pädagogischen Punkte. „Inklusion heißt auch, voneinander zu lernen. Wir beteiligen alle Menschen, die etwas beitragen können,“ erklärt die Schulleiterin. Das Protokoll des Mitarbeiter*innenrats wird nach den Sitzungen allen zugänglich gemacht. Das sorgt für Transparenz und fördert die Bereitschaft, Dinge mitzutragen.

Statt eines Lehrer*innenzimmers für „Auserwählte“ gibt es einen Pausenraum für alle Mitarbeiter*innen, Küchenecke, Kaffee und Sitzgelegenheiten inklusive. Auch der Arbeitsraum nebenan mit Lese- und Infomaterial samt PC-Stationen kann von allen genutzt werden.

Eingebunden werden auch die Lernenden, die in einer Art Schüler*innenparlament Prozesse beeinflussen können. Zur gelebten Inklusion gehöre auch, Verantwortung abzugeben und zu teilen. Alle sollen erkennen, „dass sie ein Teil des Gelingens sind und sich dafür gegenseitig wertschätzen“. So hat Marietta Gawert es in einem Vortrag über das Schulkonzept formuliert.

Der große, asphaltierte Schulhof bietet viel Platz. Wer auch bei Regen gerne frische Luft tanken möchte, kann das in einem überdachten Unterstand tun – ausgestattet mit urigen Tischen und Bänken. Ein Wunsch der Schüler*innen, der mit Unterstützung der Eltern umgesetzt wurde.

Ein Rahmen für alle – menschlich, pädagogisch, sozial und baulich

Die Rosenmaarschule unterscheidet sich in einigen Punkten von herkömmlichen Grundschulen:

- Die Schule arbeitet mit altersgemischten Klassen, in denen Kinder des ersten bis vierten Schuljahrs gemeinsam lernen.

- Im Zuge des gemeinsamen Unterrichts werden Kinder verschiedener Förderbedarfe wie auch besonders Begabte in einem differenzierten Unterrichtsangebot beschult. Etwa 20 Prozent der 420 Kinder haben sonderpädagogischen Förderbedarf.

- Am komplexen Ganztagsangebot von 7.30 bis 16.30 Uhr nehmen alle Kinder teil. Ihnen stehen 40 AGs, vielfältige Förderangebote – unter anderem therapeutisches Reiten – und umfangreiche Ferienmaßnahmen zur Verfügung.

Diesen Rahmen zu schaffen, ist das Ergebnis multiprofessioneller Teamarbeit. Es geht darum, Kinder zwischen fünf und elf Jahren, Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen und Hochbegabte, Kinder mit Migrationshintergrund, solche mit autistischen oder andere mit egoistischen Zügen zu unterrichten. Unter einem Dach lernen hier „Kinder, die nicht wussten, wie viele Finger an ihrer Hand waren, und Kinder, die die Wurzel aus 890 zogen“, schildert Marietta Gawert die Herausforderung, der sie sich nach dem Wechsel an die Rosenmaarschule stellen musste. Das gehe „jedenfalls nicht allein und nicht ohne Hilfe von anderen“, war ihr Fazit.

Die Lösung: Inklusion. Die geht über den menschlichen, pädagogischen und sozialen Aspekt hinaus. Alle Klassenräume sind ebenerdig erreichbar. Das gilt auch für den Tobe-Raum und die Fahrradwerkstatt in einem Pavillon. Für leichten Zugang sorgen elektrische Öffner an den Außentüren. Das freut nicht nur Kinder oder Besucher*innen, die motorisch eingeschränkt sind. Das hilft auch Kindern, die manchmal nicht die Kraft haben, die Türen aufzudrücken, weiß die Schulleiterin. Barrierefreiheit ist selbstverständlich.

Leichter erreichbar wird auch der Schulgarten. Mithilfe der Eltern und des Fördervereins werden Wege und Flächen im Garten plattiert. Indem sie Beete zum Beispiel mit dem Rolli leichter erreichen können, gewinnen auch Kinder, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, neue Aktionsräume.

Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern hat Tradition

Eltern und Förderverein spielen seit jeher eine besondere Rolle an der Rosenmaarschule. Die Eltern werden als Erziehungspartner*innen einbezogen. Es gibt drei Elternsprechtage im Jahr. Jeweils zwei Fachkräfte – Lehrkräfte, Erzieher*innen oder Therapeuten*innen, die direkt mit dem Kind zu tun haben – führen die Entwicklungsgespräche mit den Eltern.

Die intensive Elternbeteiligung hat Tradition. „Die Schule war Modellschule“, erinnert Marietta Gawert an eine Vorreiterrolle. Schon in den 1950er-Jahren wurden altersgemischte Stammgruppen eingeführt. In den 1970er-Jahren engagierten sich Schule und Eltern in Diskussionsrunden und pädagogischen Wochenenden. „Die Leute hier waren sehr engagiert. Eine Ini-tiative hat den Ganztag gestemmt“, verweist die Schulleiterin auf ein für damalige Verhältnisse beispielhaftes Angebot, das für Attraktivität sorgte. Das sei von den Eltern honoriert worden. Sie tragen das Konzept mit. Die Begegnung auf Augenhöhe sieht Marietta Gawert als „Anreiz, sich einzubringen“. Elternbeteiligung sei mehr als bei Festen Kuchen zu backen. Als es zum Beispiel darum ging, den Namen der Schule zu ändern, weil der frühere Namensgeber in der NS-Zeit eine fragwürdige Rolle gespielt hatte, entschied sich die versammelte Schulgemeinde für „Rosenmaarschule“ – auch die Eltern. Früher schickten Eltern aus ganz Köln die Kinder nach Höhenhaus. Immer noch werden deutlich mehr Kinder angemeldet als aufgenommen werden können.

Gesellschaftliche und berufliche Veränderungen wirken sich auch beim Einsatz für die Schule aus. Ein Phänomen, das auch Vereine oder Parteien kennen. „Trotzdem gelingt es, noch 30 bis 50 Prozent der Eltern einzubinden“, freut sich Marietta Gawert. Sie helfen, das 28.000 Quadratmeter große Areal der Schule zu pflegen, packen an, wenn es gilt, den Schafstall auszumisten, Fenster zu putzen oder Reparaturen vorzunehmen. Solche Aktionstage starten morgens mit einem gemeinsamem Frühstück. Mittags bekochen die Kinder die Eltern – für Marietta Gawert ein Zeichen der Wertschätzung.

In den Fluren der Rosenmaarschule stehen kleine Versuchsstationen. Kinder können hier experimentieren, physikalische Gesetzmäßigkeiten erkennen und ausprobieren. Gebaut haben die Mini-Phänomenta die Eltern.

Der Förderverein springt ein, wo öffentliche Unterstützung fehlt

Und wo Eltern nicht direkt selbst Hand anlegen, ist der Förderverein die helfende Hand. Ein Mini-Jobber repariert Fahrräder und leiht sie aus. Der Verein hat Handwerker beauftragt, einen gemütlichen Leseraum einzurichten. Eine Bibliothekarin „hat alles auf Vordermann gebracht“. Sie hat die Bücher professionell eingebunden und katalogisiert. Den Bewegungsraum, in dem Kinder toben können, hat eine Raumgestalterin entworfen – bezahlt vom Förderverein. Neben verschiedenen Ebenen gibt es hier auch eine Kletterwand. Das Equipment im Feierraum kommt, richtig, vom Förderverein.

„Wenn ich eine Steckerleiste brauche, gehe ich in den Baumarkt und kaufe die“, sagt die Schulleiterin. Da brauche es keine Förderanträge an die Stadt und fünf Wochen Wartezeit. Der Förderverein springt ein, um Probleme sofort zu lösen. „Der Schulbetrieb profitiert vom Material, das der Förderverein kauft“, weiß Marietta Gawert die Spielräume zu schätzen.

Heile Welt also? „Den Standard halten zu können, ist ein großes Problem“, bilanziert die Schulleiterin. Es fängt beim Personal, bei Lehr- oder Fachkräften an, geht über die Ausstattung bis zu den administrativen Hemmnissen. „Eine Entmüllung von Verwaltung und Statistiken“, steht auf der Wunschliste der Rosenmaarschule ganz oben – wohl nicht nur dort. „Ein Mensch, der die Nebenaufgaben erfüllen kann“, wäre hilfreich. Die Eltern haben einen Studenten als Mini-Jobber angestellt, der die Computer warten kann. „Ich kann das nicht“, sagt die Schulleiterin.

Fast jeder an der Schule habe zwei, drei Aufgaben, neben dem Unterricht etwas zu organisieren. Inzwischen gibt es 40 Tablets für die Schüler*innen. Aber morgens muss die Schulleitung die Geräte zum Laden einstöpseln. Es fehlt ein Schrank, in den die Geräte eingestellt und geladen werden könnten. Pädagogische Fachkräfte, die das Material warten und verwalten müssen? „Unsäglich“, findet Marietta Gawert. Und setzt auf das Prinzip Hoffnung.

Dinge anders machen: Ein Rezept für Inklusion?

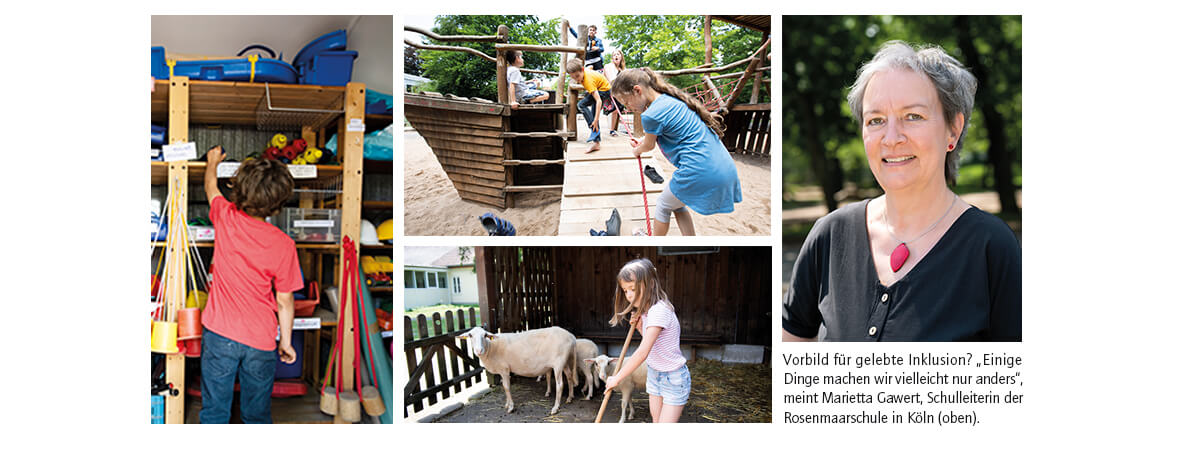

Dennoch: Die Schulphilosophie weckt Interesse. Hospitant*innenen, Studierende, Referendar*innen, Kolleg*innen und Aus-bilder*innen wollen wissen, wie Inklusion und Elternbeteiligung an der Rosenmaarschule funktionieren oder erhoffen sich Rezepte für ihren beruflichen Alltag. Die gibt es nicht. Die Schule hat auch nicht den Anspruch, Vorbild zu sein. „Einige Dinge machen wir vielleicht nur anders“, sagt Marietta Gawert.

Rüdiger Kahlke

freier Journalist

Fotos: A. Etges

Kommentare (0)

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Lassen Sie es uns wissen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!